7月3日,坐落於杭州市象山藝術公社的倉美術館正式開館,並帶來開館展「時間艙——國際當代藝術展」,呈現了徐冰、丁乙、梁紹基、管懷賓、施勇等26位藝術家的40件作品,介紹自上世紀80年代至今的當代藝術生態。

倉美術館(Cang Art Museum)由德信產商文集團於2021年投資創立,館舍由中國美術學院教授李凱生主持規劃設計,其設計靈感來源於南宋畫家夏圭的《溪山清遠圖》,極簡的純白色塊,線條勾勒出建築,幾何構建出光影。建築面積近2000平米,下設4個專業展廳,並配套一家200平米的藝術品商店CANG GOODS及一間多功能報告廳。

倉美術館致力於當代藝術的研究、收藏、交流、展示和傳播,努力成為激發中國當代藝術的重要場域,構築創造藝術活力、實現跨界合作、引領城市藝術時尚生活的文化平台。

倉美術館外景。圖/倉美術館提供

倉美術館外景。圖/倉美術館提供

「時間艙——國際當代藝術展」展覽論述

二十世紀六十年代後期,在法國因不滿經濟發展與文化停滯的衝突狀態,學生掀起了五月風暴;日本青年自詡「主導顛覆世界的革命」,強烈反對美國霸權主義及對日本的支配;而此時的美國深陷越南戰爭的泥淖,羅伯特·甘迺迪和馬丁·路德·金恩遇害。國際秩序動盪不安的洪流之下,是全球化進程中的意識形態衝突和文化的強勢交流。

1967年義大利評論家傑爾瑪諾·切蘭特提出「貧窮藝術」的概念,藝術家以被忽視的日常材料和無用之物來創作作品,抵抗藝術精英化的趨勢;而遙遠的東方,日本面對歐美經濟的急速發展和文化的長驅入侵,誕生了一批運用東方素材創作的觀念藝術家,「物派」應運而生;此時安迪·沃荷作為普普藝術的代表早已蜚聲國際,將藝術從殿堂拉進商業的洪流。

菅木志雄,《場素》,31x23x9cm,木板、颜料,2001。圖/倉美術館提供

菅木志雄,《場素》,31x23x9cm,木板、颜料,2001。圖/倉美術館提供

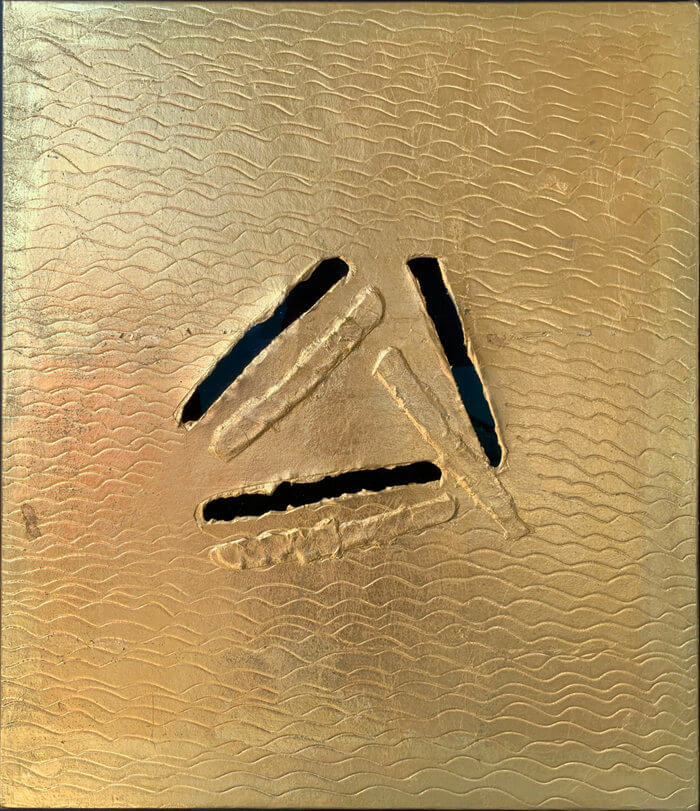

關根伸夫作品《海上三角洲》,53×45.5cm,日本金箔纸,1988。圖/倉美術館提供

關根伸夫作品《海上三角洲》,53×45.5cm,日本金箔纸,1988。圖/倉美術館提供

十年之後的中國,藝術創作從英雄主義和理想主義的模式化思維,開始逐漸轉移到對普世生活的關注。氣候逐漸轉暖,春風裹挾著西方的思潮不斷湧入,上世紀八十年代中國藝術界在短短的數年間,便上演了西方百年藝術風雲。之後,藝術家們帶著奮力突圍的雄心野蠻生長,卻被詬病於對西方價值評判標準的迷失,「後殖民」遠未終結,去全球化甚囂塵上。

2020年一場波及全球的新冠病毒成為人類共同面臨的嚴重挑戰,是一場貫穿社會、科技、政治和文化的總體危機。誠然歷史尚未終結,藝術家作為社會中最具表達力量的群體,從未停止對當下的反思及對未來世界的憧憬。

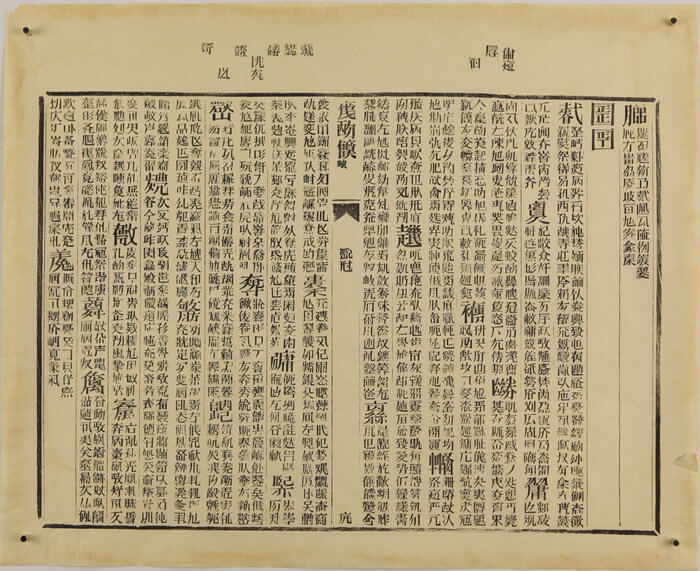

徐冰,《天書》單張,木刻活字印刷,43×55cm,1987-1991。圖/倉美術館提供

徐冰,《天書》單張,木刻活字印刷,43×55cm,1987-1991。圖/倉美術館提供

宋永红,《拆遷中的七里渠村》,180x220cm,布面油畫,2018-2019。圖/倉美術館提供

宋永红,《拆遷中的七里渠村》,180x220cm,布面油畫,2018-2019。圖/倉美術館提供

為了配合1939年紐約世博會「未來世界」的主題,1938年美國總統羅斯福邀請愛因斯坦為5000年以後的人類寫一封信。愛因斯坦用特製的紙張與墨水寫下了《致後人書》,他回顧了人類取得的重要科學技術成果,也表達了對戰爭的擔憂。把這封信與凝聚著20世紀上半葉人類智慧的器物被放置於一個特質容器內,一起埋入地下,等待若干年後的人們再挖掘出來研究,這個行為被稱之為放置「時間艙」。

本次展覽以「時間艙」為題,意欲引入時間意識,切片當代藝術對客觀世界的映照,既是審視過去,同時也關照未來。展覽展出26位當代藝術家的40件作品,涵蓋繪畫、雕塑、攝影、裝置、影像、行為等多種媒介,呈現自上世紀80年代至今近半個世紀的當代藝術生態。試圖從全球景觀中織就一張線性的圖景,闡述任何表達都可以具備產生多元性藝術語言的可能性。

王慶松,《同一个世界,同一个夢想》,180x225cmx2,收藏级輸出,2014。圖/倉美術館提供

王慶松,《同一个世界,同一个夢想》,180x225cmx2,收藏级輸出,2014。圖/倉美術館提供

梁紹基,《星轉人移自然系列No.106》,240X240cm,絲、镜子,2007。圖/倉美術館提供

梁紹基,《星轉人移自然系列No.106》,240X240cm,絲、镜子,2007。圖/倉美術館提供

何云昌,《長生果》,75x60cmx24,摄影,2016。圖/倉美術館提供

何云昌,《長生果》,75x60cmx24,摄影,2016。圖/倉美術館提供

時間與藝術創作歷來是相生關係,這體現在藝術家對某一課題的持續研究,同時全球的複雜進程,文化的多樣性,技術推動的媒介出新也對藝術語言的發展提供了充分的支撐。後疫情時代人類處在技術爆發的節點之上,AI藝術,NFT等創作方式方興未艾。在未來,藝術將怎樣作用於社會與大眾?本次展覽呈現過去與當下,也希望能夠給公眾提供對未來的想像。

當前國內民營美術館發展如火如荼,倉美術館也應運而生。倉美術館致力於當代藝術的研究、收藏、交流、展示和傳播,努力成為激發中國當代藝術的重要場域。同時,根植杭州這片深厚的文化沃土,深耕在地屬性,建立美術館與城市、公眾、社群的共生關係。

時間艙是一個在未來能夠打開的時間概念。今天,倉美術館埋下的「時間艙」,以一種有意識的慢,在激流中打磨自身,未來成為城市的文化名片。

倉美術館展場入口。圖/倉美術館提供

倉美術館展場入口。圖/倉美術館提供

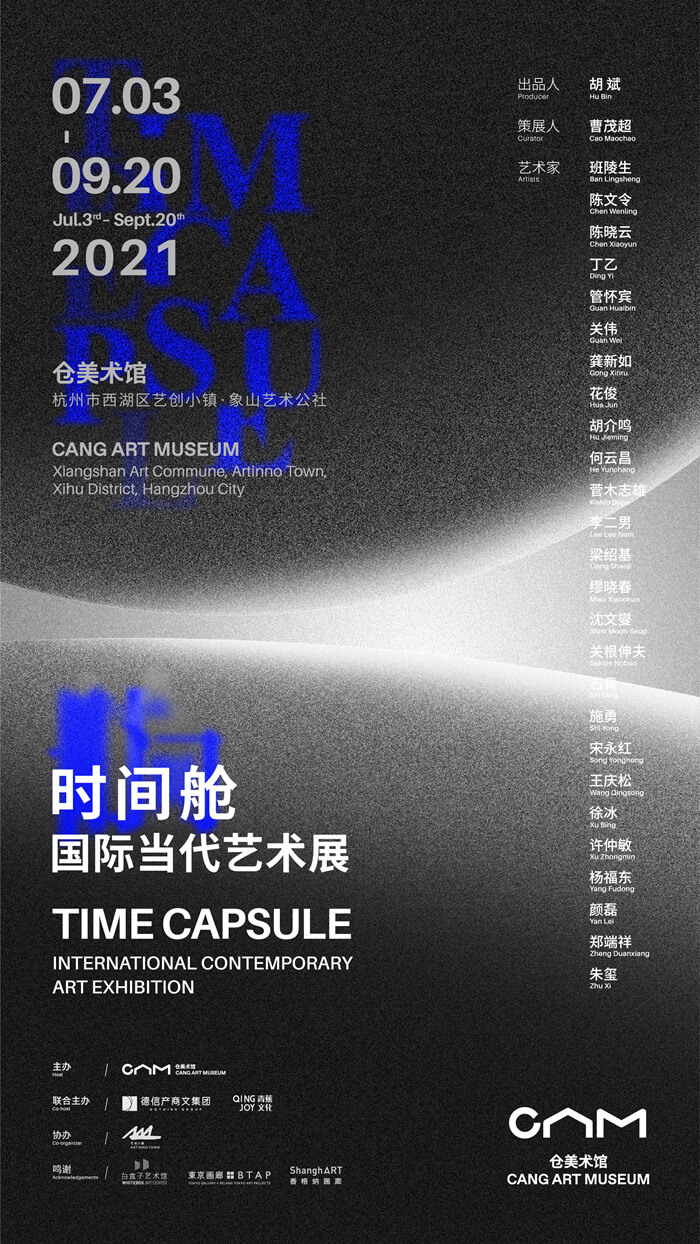

「時間艙——國際當代藝術展」主視覺。圖/倉美術館提供

「時間艙——國際當代藝術展」主視覺。圖/倉美術館提供